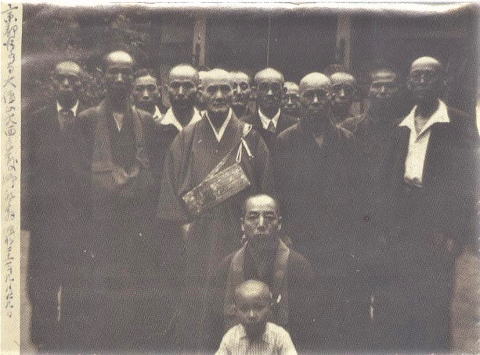

清水寺の四季 清水寺の四季写真集 撮影:倉畑道久  「今年の漢字」  第11回 清水寺 森清範貫主の法話会  京都清水寺 森清範貫主 講演 演題 「感謝」 近代における京都清水寺との縁 良慶貫主と真澄さん 昭和20年8月に太平洋戦争が終戦を迎えたあと、 日本国中が食糧不足で困窮していた。 京都清水寺の大西良慶貫主は、福祉施設 「同和園」で老人たちの世話をしていたのであるが、やはり食料の確保に苦心していた。そんな折の昭和21年晩夏、当村寺総代は貫主の来山を要請に京へおもむく。 同じ寺号を持ち坂上田村麻呂伝承を有すことから、山形村の清水寺へ来てほしかった訳である。 大西良慶といえば天皇家や九条家ともつながりのある仏教界の大御所、普通なら難しい要請であったが応諾してもらえた。困窮の中、いくばくかの喜捨が得たかったからだといわれる。 貫主が来山したのは昭和21年9月29日、山形清水寺の杉浦陽忍和尚は、有名な高僧を名物の蕎麦でもてなした。その際、和尚の娘である真澄さんは給仕をつとめたが、貫主は一目惚れし、「あんたに決めました」 と求婚したとのことである。 突然のことではあったが真澄さんは承諾し、「みほとけの慈悲に生きんとかくごせし 乙女こころの乱れ悲しも」の歌を残し京都へ嫁いだ。時に貫主70歳、真澄さん 21歳であった。貫主はこの年齢にして初婚であった。敗戦という大転換期を経て価値観が大きく変わったゆえの決心といわれる。その後昭和24年6月、長男の真興さんが誕生する。赤ん坊の泣き声、あやす女性の声が坊内に響き、パッと花が咲いたかの様子に、貫主は「おなごはんは、よろしいな、ほんまによろしい」と手放して喜んだという(注6)。 以上の経過で当山は、京都清水寺との御縁を持つようになった。 本堂前に立つ「梵鐘再鋳碑」は貫主揮毫のものであり、また村内には貫主の書がいくつか残されている。大西貫主は、後に仏教徒会議の理事長、古文化保存協会理事長などの大役を歴任され、 昭和58年、107歳にて惜しまれつつ逝去された。また平成24年春、86歳になられた真澄さんは、長男の真興さんやお孫さん等とともに久しぶりに故郷を訪れ、境内の内外を廻り懐かしんだ後、父の眠る小坂宝積寺へ墓参された。 清水寺ガイドブック 山形村教育委員会 資料抜粋 (注6) 小橋博史 1980 「良慶はん」 中日新聞連載小説 なお大西良慶貫主の来山時期については、教育委員会所蔵資料を根拠としたため、新聞掲載小説とは異なる。  大西良慶貫主来山記念写真  梵鐘再鋳碑 大西良慶貫主揮毫 Copyright (C) 倉畑道久 All Rights Reserved.  |